SSH天体観測フィールドワーク

SSH天体観測フィールドワークを実施しました

10月24日(金)〜26日(日)

埼玉県ときがわ町にある国立天文台の施設であった堂平天文台で天体観測フィールドワークを実施しました。

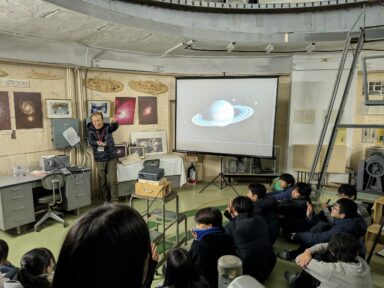

大型望遠鏡での観測や本校の持っている天体望遠鏡での実習を通し、天文分野への知見を高めるという内容のフィールドワークです。

例年、普段街の明るさで見ることのできない星の数々を見ることができるのですが、今年は残念ながら天気に恵まれず、雨雲がどいてくれるのをひたすら待ち続ける実習となってしまいました。それでもごく僅かな時間、雲間から見えた天体を写真に撮ることはできたので、今後それをもとに事後学習を進めていきたいと思います。

【特別観望会】

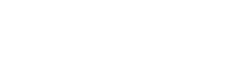

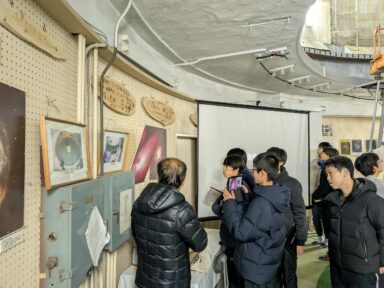

天文台の方に特別観望会を実施していただきました。雨だったため、実際の天体を観測することはできなかったのですが、大型望遠鏡やドームを動かしていただくことができ、生徒は普段見ることができない装置に興味を示していました。

特別観望会では、1天文単位、1光年などの非常に長い距離を表す言葉から丁寧に説明をしていただきました。現在の天文学分野では、135億光年くらい離れた恒星まで観測されているという話があり、宇宙論で提唱されている宇宙の果て138億光年に迫るところまで来ているなど興味深い話を聞くことができました。

また、現在観測することができる彗星として、レモン彗星やスワン彗星などを紹介してもらいました。今回は天気の関係で見ることができませんでしたが、双眼鏡でも見ることができるという話から、自分たちで見つけてみようという盛り上がりをみせていました。

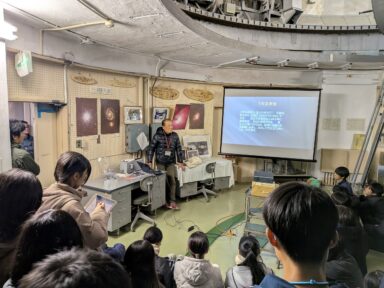

途中、土星の輪の話もしていただきました。今年は特別な年だそうで、地球と土星の位置関係から、土星の特徴の一つである輪が地球からはほぼ見えなくなるのだそうです。本校の持っている天体望遠鏡でも土星は捉えることができるので、土星の輪の変化についても今後観測してみたいと考えています。

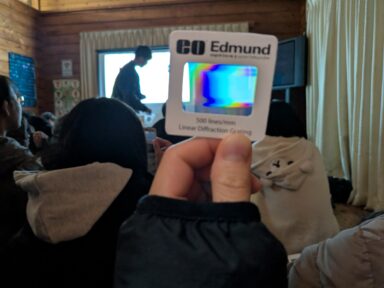

【TAによる講義】

※今後、これらの体験をもとに本校生徒による「小学生星空教室」「宇宙のまちさいたまフォーラムでのワークショップ」も行います。そちらの様子もHPにてお知らせいたします。