SSHインドサイエンス研修5

SSHインドサイエンス研修5

※11日(土)は移動のみのため、本記事がラストです

10月10日(金)

今日もインドの連携校であるBlue Bells School international のみなさんとサイエンスをテーマに交流しました。

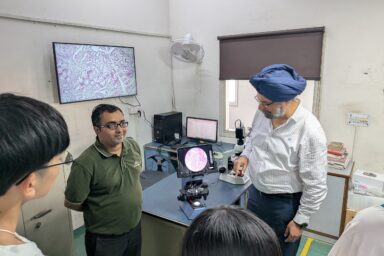

今日の学びの舞台は、Magnus Microscope Factoryという顕微鏡工場です。ホストファミリーと一緒に登校した後、バディとペアをチェンジして向かいました。

実は見学をさせていただく工場は、今回お世話になっているBBSで日本語を教えている先生の旦那さんが工場長を務める会社です。

BBSが本校を訪問してくれた時に、BBSの日本語の先生が本校で使用している顕微鏡の中にMagnusのロゴが入っていることに気づき、「このブランドなら見学できるよ」と設定をしていただきました。

日本のOLYMPUSと提携をしているということで、日本でもこのロゴを見ることが多いのだそうです。

顕微鏡は非常に精密な観察機器であり、その製作にも非常に高い技術が求められます。今回は、この工場内を隅から隅まで案内をしてもらうことができました。

日本の工場と似ており、部品の製作、組み上げ、検査などセクションに分かれて作業をされていました。製作に使われている機器は日本製のものも多く、このあたりからも両国の連携が見て取れました。

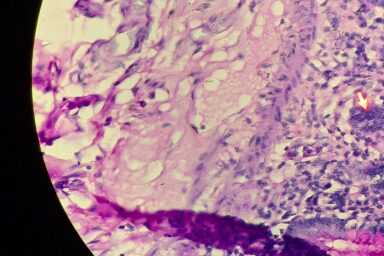

顕微鏡で最も大切なレンズを製作する部分では、切り出しから研磨の工程、歪みをチェックし補正する工程など、非常に集中力を必要とする作業場に入らせていただくことができ、貴重な学びの時間となりました。

様々な説明をしていただきましたが、日本の顕微鏡と異なる点として、対物レンズの種類がありました。

日本では4倍、10倍、40倍の3種類が多いですが、見学をさせていただいた会社では4倍、10倍、20倍、40倍、100倍の5種類を製作しており、インドでは4〜5種類を使うのが一般的なのだと教えていただきました。

接眼レンズとの組み合わせにより設定できる倍率の幅が広がるため、観察精度を高める点で有効だと言えます。

また、教育業界における使い方の提案にも力を入れているそうで、一度に10人が同じものを観察できる特殊な顕微鏡を見せていただいたり、タブレットPCとの組み合わせでの使用なども提案をしていただきました。

開発部門では試作品を製作するために3Dプリンターが使われていました。アイデアを専用ソフトで設計し、3Dプリンターに出力する。できた試作品が製品として成立するのかを何度もチェックして、製品化をしていくという説明もしていただきました。

工場長は40年以上勤務されており、会社とともに少しずつ成長してきたのだそうです。顕微鏡の活用の幅をさらに広げることを考えているということでした。

今回のインドでの学びは以上となります。まだ、別軸でずっと実施していた水質検査等の分析やレポート作成などがありますが、ひとまず終了しました。

日本の公立校がインドを研修の訪問地を選択するというのは極めて珍しいと考えています。きっかけはある種の偶然でしたが、そのつながりからここまで発展させてきた本校として誇れるプログラムです。

また、今回の訪問でたまたまやり取りをすることができたメキシコやロシアの学校にも本校のSSHプログラムに大変興味を持っていただきました。どのように交流をしていけるのかはわかりませんが、他の海外研修も含め、より良い学びの機会を提供できるようにこれからも挑戦をしていきたいと考えています。